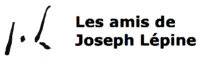

Les trois pastels les plus anciens sont juste des ébauches minuscules qui terminent le Petit Carnet de 1894. L’Assiette de pêches réalisée à la même époque (nPs4), rend bien la peau pigmentée mais sans reflet qui s’accorde facilement à la matière du pastel, mais le verre de la même composition reste un simple tracé sans éclat, extrêmement factice.

Trois ans plus tard, un Intérieur traité au pastel est accepté au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, et pendant dix ans, la moitié des envois de Lépine à la Société des Amis des Arts de Bordeaux et à la Société Nationale des Beaux-Arts sont des pastels, tous consacrés à des intérieurs ou des natures mortes, tandis que l’autre moitié est faite de ses peintures de Provence et de Côte d’Azur.

Regarder le verre ou la carafe qui accompagne les fruits permet de mesurer la rapidité de sa progression : l’Eau, le vin et les fruits (vers 1896) (nPs9) en est une belle illustration, de même que La Salle à manger (vers 1897) (nPs12), très proche de son envoi à la Sté Nle des Bx-Arts de 1898 (dont nous ne connaissons qu’une photo en noir et blanc).

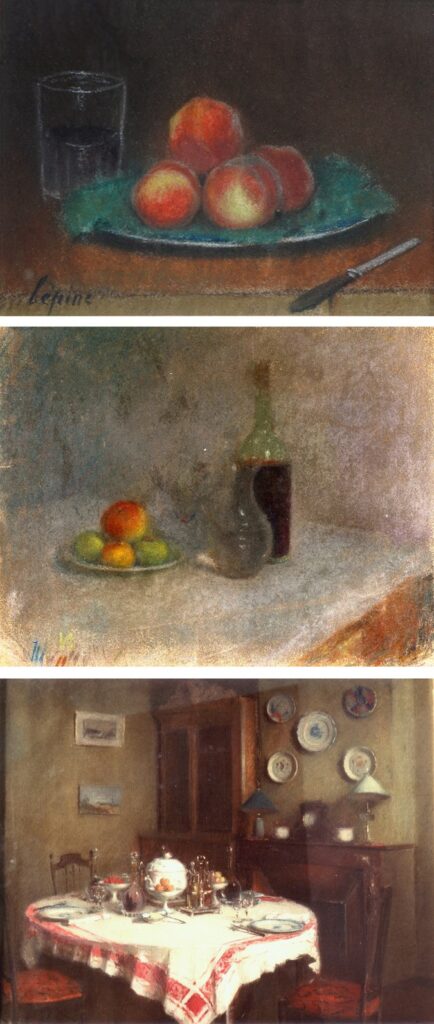

Lépine aimait la matière picturale, il broyait parfois lui-même des pigments, et il a aimé toute sa vie la pratique et la substance du pastel. Vers 1905, ses envois de pastel se font moins nombreux mais deviennent beaucoup plus variés, comme on peut voir avec la Chaumière en Vendée (nPs20) ou le Paysage avec meules du Musée de Bordeaux (nPs18).

C’est bientôt le moment où Lépine introduit, avec de forts contrastes, sa remarquable montée en gamme des jaunes ; la Nature morte aux livres et au citron datée de 1907 (nPs21), tout comme La Lampe jaune (nPs22) participent à cette évolution. Puis on pourrait oublier la place du pastel mais il reste toujours là, tantôt comme une petite enluminure sur le bord de son œuvre, comme L’arrosoir du jardin (vers 1930) (nPs23), et tantôt comme un jaillissement, tel le portrait de sa sœur aux couleurs fabuleuses : Melle Lépine (vers 1935-40) (nPs26).

Lépine aime trop la matérialité de la peinture et de ses pigments pour développer l’Aquarelle vers les effets de transparence et de légèreté qui font le meilleur de son charme. Et il a peu utilisé cette technique, même si il s’y trouve aussi quelques perles, la Neige en Seine-et-Oise de 1937 (nAq5) par exemple…

Les Monotypes ne sont pas non plus très nombreux, mais semblent au contraire parfaitement convenir à Lépine ; il a probablement débuté dans cette technique en même temps que dans la gravure, et avec le même souci d’exploration de la matière avec la lumière.

La pratique du monotype consiste à peindre à l’huile sur une plaque de cuivre ou une vitre que l’on imprime aussitôt sur papier : une seule impression est possible, d’où le nom donné à cette technique. Le résultat est beaucoup plus saturé qu’une aquarelle, tout en restant très léger, donc très lumineux ; les monotypes de Lépine sont des petites œuvres délicieuses.

Ph. G.