Les apprentissages de jeunesse passés, nous ne connaissons que peu de dessins accompagnant les développements de l’œuvre de Lépine.

Le détail du Catalogue révèle les hasards et l’attention qui ont permis de fixer assez précisément une chronologie longtemps impossible, et dont nous allons parcourir les étapes.

Sept dessins ne sont ni des esquisses, ni des fantaisies, mais des schémas d’après quelques tableaux destinés à être exposés dans un pays scandinave (avec taille du tableau, et son prix, indiqués au dos comme s’il s’agissait du dos d’une photographie).

Sept figures et deux intérieurs prolongent les fusains de ses travaux académiques, sans datation possible actuellement.

Puis dix-sept feuillets nous offrent des études dont la plupart sont en lien direct avec des tableaux connus, plusieurs tableaux développant souvent une même étude…

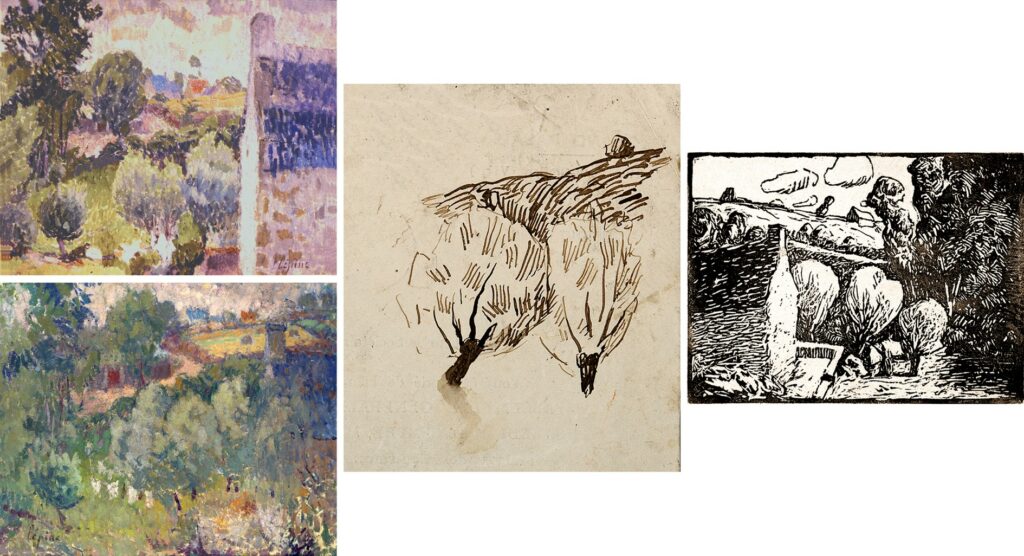

Le puzzle alors se resserre, la dénomination ou la date d’une peinture éclaire une esquisse ou réciproquement : ainsi une toute petite notation graphique représente deux buissons avec un côteau en arrière-plan, sur un simple carton de convocation (mais avec une date, le 17 décembre 1927), on reconnait ce détail des buissons sur deux tableaux d’un paysage breton, dont on retrouve ensuite une version gravée autour de 1930 (et inversée droite/gauche à l’impression, comme toute gravure)…

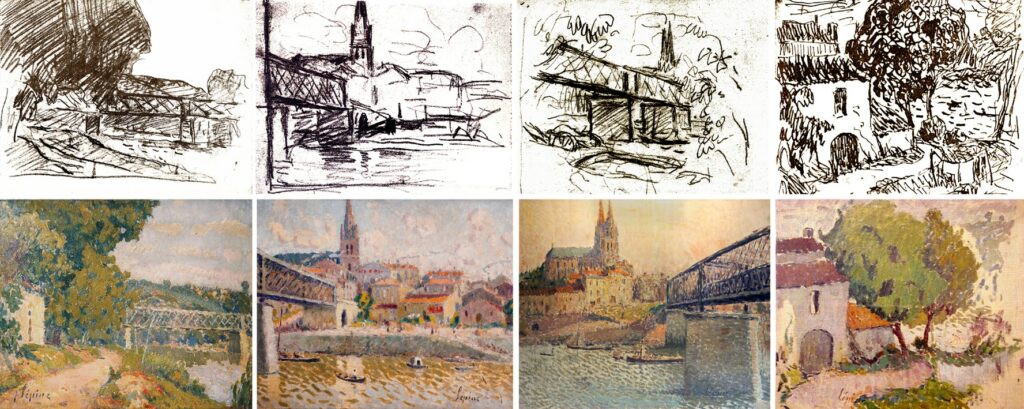

Sept feuillets d’un carnet d’esquisses révèlent leur correspondance immédiate avec les tableaux réalisés à Branne et le long du cours final de la Dordogne autour de 1933 ; (le premier feuillet ramène à Antibes, Lépine ayant probablement repris l’un de ses anciens carnets).

Lépine aime mêler les constructions à la nature, et le long de la Garonne ou de la Dordogne, au fil des villages, il nous fait découvrir les clochers de Cambes, Baurech, Branne ou Langon… Il aime aussi les ponts métalliques qu’il peint à Langoiran ou Saint-André-de-Cubzac, et de nouveau à Langon, avec son clocher unique qui peut croiser le pont, ou Branne avec son double clocher (lorsque les deux flèches restent visibles, l’une ne masquant pas la seconde).

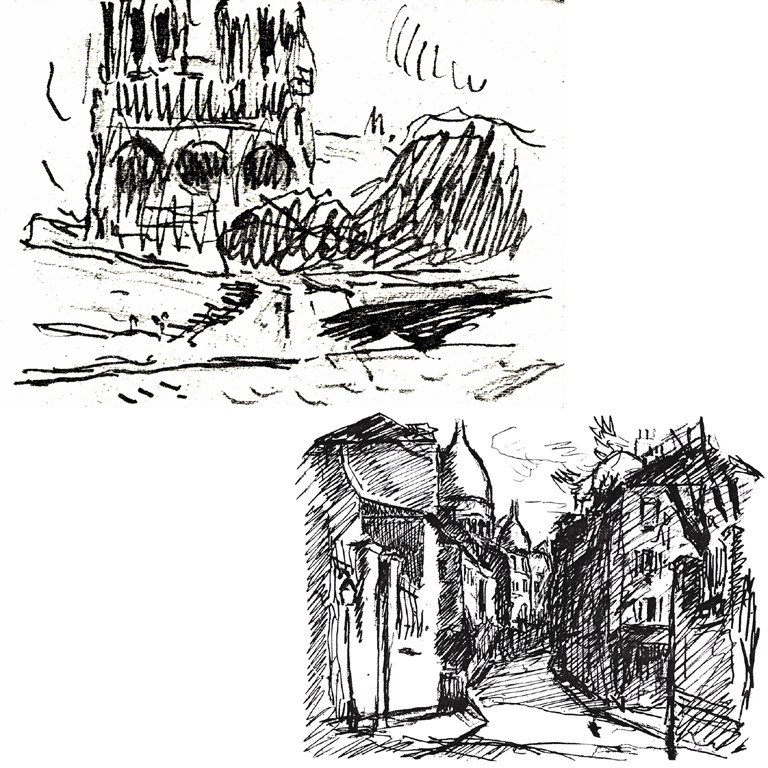

Quelques dessins illustrent les dernières années d’avant-guerre, puis dix-neuf esquisses parisiennes sont à la fois les dernières pages de ce Catalogue et le bouquet final des notes graphiques de Lépine dans son espace parisien. Il s’agit de quelques feuilles d’un calepin de poche au format de 13,5 x 9 cm, des impressions immédiates transposées en croquis à l’encre au cours de quelques promenades le long de la Seine. Il y fixe des points de vue sur ses sujets emblématiques : Notre-Dame, Saint Gervais, le Pont-neuf, et Montmartre. C’est un délice de spontanéité et d’élan créatif.

Ph. G.