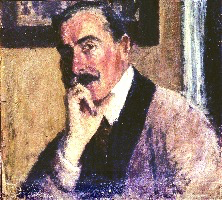

1905 est un tournant important dans l’évolution de Joseph Lépine.

Son adhésion à la Société des Artistes Indépendants en février 1905, est l’aboutissement de son parcours dans la vie artistique parisienne, et une prise de position essentielle à l’intérieur du mouvement pictural de son temps.

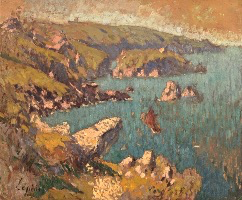

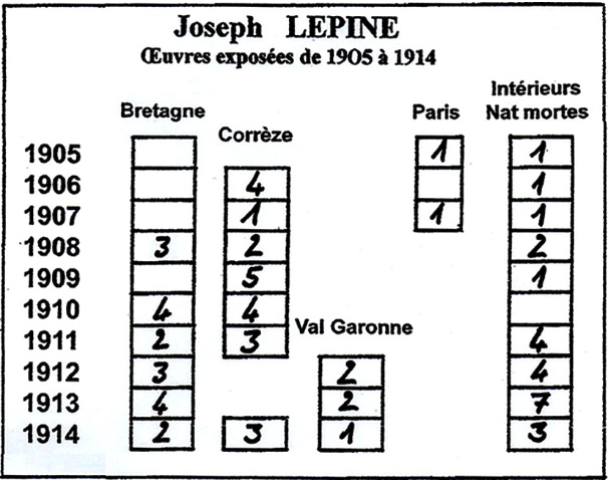

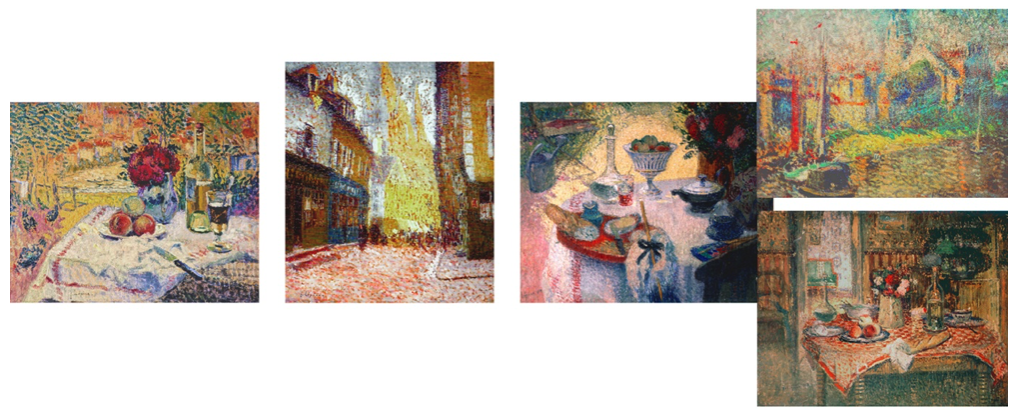

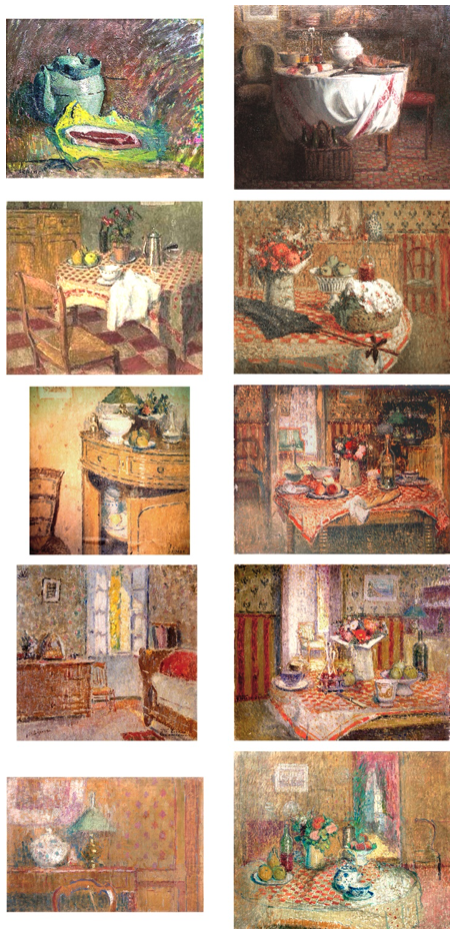

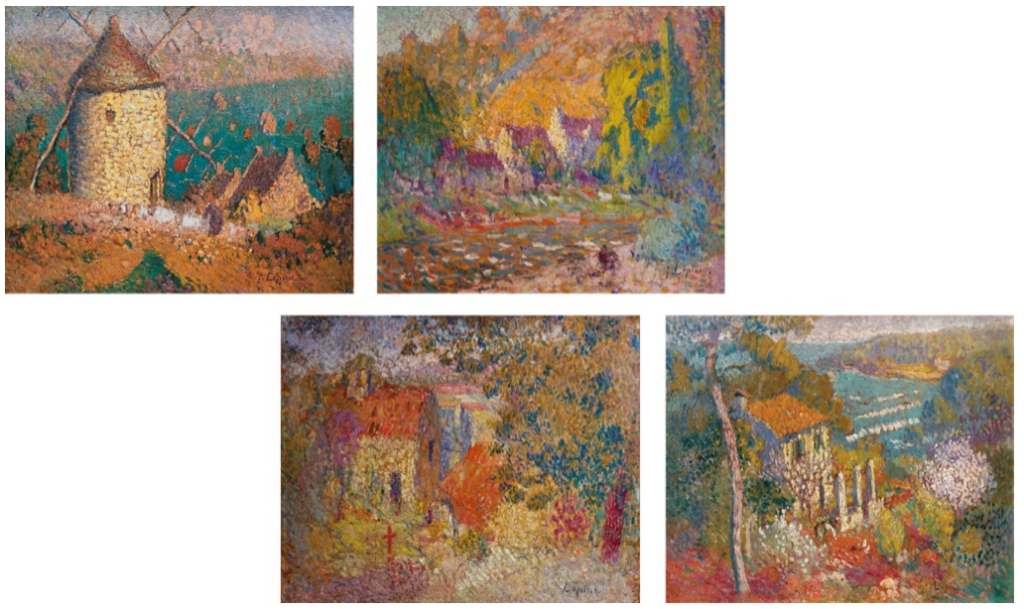

Les douze années qui s’ouvrent sont marquées aussi par un changement complet de terroirs, un éloignement du midi au profit de la Corrèze et de la Bretagne (Finistère et Morbihan), puis par une passion grandissante pour des Natures mortes sur des Tables d’intérieurs ou de jardins.

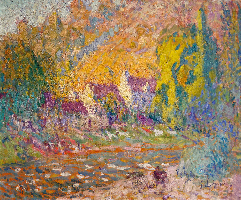

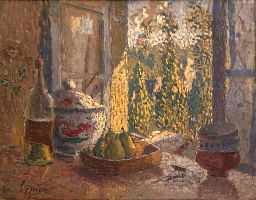

Sa peinture est en 1905 moins facile et moins chatoyante qu’à ses débuts, mais elle a pris de la force et développe des contrastes très accusés entre certains éléments aux couleurs très vives et un contrepoint de brun qui n’existait pas jusque-là.

Lépine introduit alors son exceptionnelle montée en gamme des jaunes, déployés du jaune de Naples à l’orangé très vif. Et si l’ombre est devenue brune, sa limite avec le soleil est renforcée d’un liseré de bleu jouant d’un effet de complémentaire avec le jaune ou l’orangé des plages de lumière.

C’est l’illustration de la conviction de Signac : « Tout bord de l’ombre participe du violet »; Louis Vauxcelles ne s’y trompe pas lorsqu’il distingue « Lépine, analyste des vieux murs dorés par la lumière », mais souligne aussi « sa dette à la technique de la division du ton ».

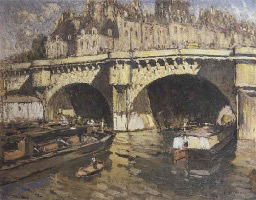

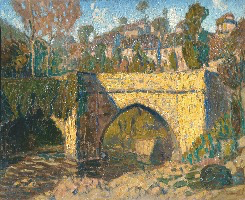

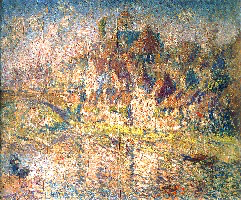

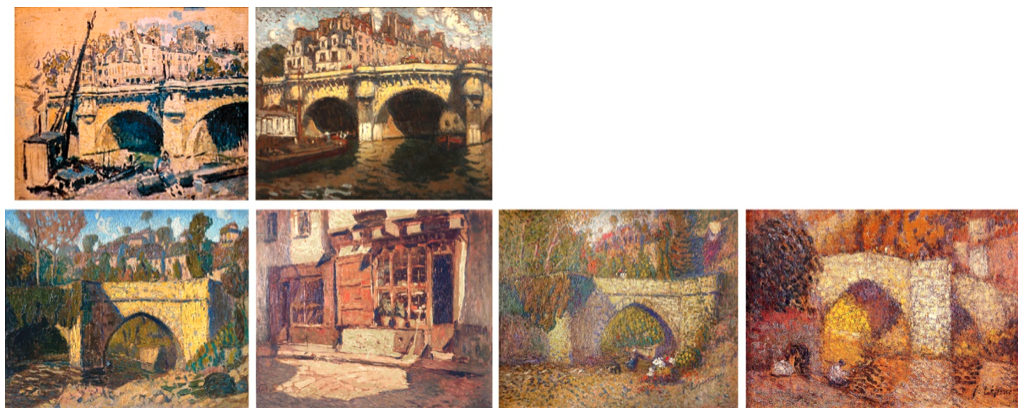

Lépine renforce encore l’effet de la couleur par celui de la matière, avec l’épaisseur apportée à son jaune pour en accentuer l’intensité. Le Pont-Neuf, premier envoi de Paris en 1905, et Le Pont de Treignac, peint en Corrèze la même année, en font une illustration exemplaire ; l’évolution se fait ensuite très vite vers des peintures beaucoup plus impressionnistes.

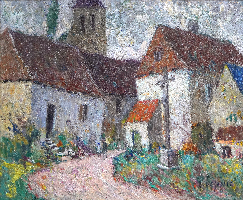

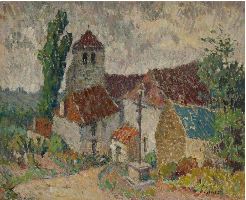

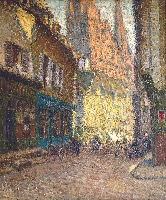

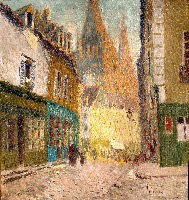

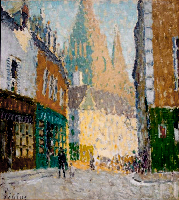

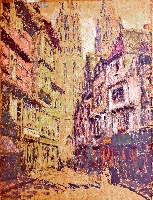

Trois toiles éblouissantes réalisées en 1907 sont présentées par Lépine en mars 1908 au Salon des Indépendants.

Vieille boutique se fait remarquer et elle fait l’objet du premier achat de l’Etat pour Lépine ; elle est aujourd’hui au Musée de Menton.

Porte au soleil, remarquée en même temps par l’Allied Artists’ Association ouvre l’invitation de Lépine, l’année suivante, au Royal Albert Hall de Londres.

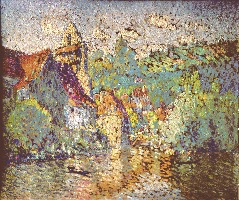

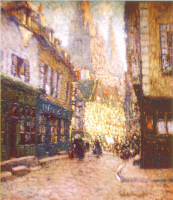

Et une Cathédrale de Vannes fait partie du même envoi dont on peut souligner les caractères communs.

Il y a naturellement la puissance chromatique des murs ensoleillés, mais il faut noter en même temps l’opposition des matières, comme si l’épaisseur des pigments renforçait l’éclat de la couleur tandis que, du seuil de la porte aux pavés de la rue, le mouvement de pinceau du peintre étirait la peinture sans touches, sans relief, et presque sans couleur tant il s’interdit d’y dépasser l’ocre ou le beige.

Il faut observer aussi qu’aux limites les plus contrastées, le bord de l’ombre reste renforcé par un liseré chargé de bleu, bien présent mais assagi et plus discret. Ces nuances sont une véritable signature du moment 1907, entre un ‘’avant’’, en 1905, encore plus marqué par les contrastes, et un ‘’après’’ qui s’épanouit dans la couleur.

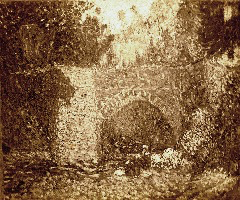

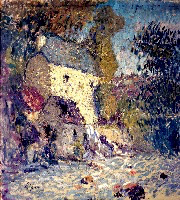

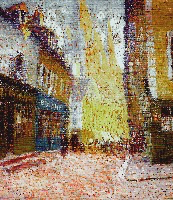

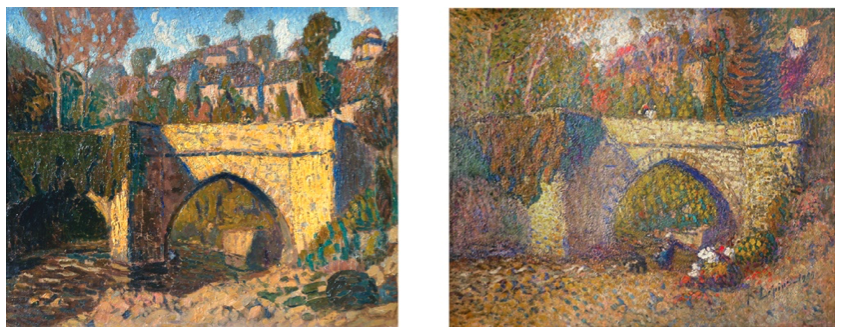

Le Pont de Treignac de 1909 n’est plus, comme en 1905, un contraste d’ombre et de lumière (avec le fameux liseré bleu à leur limite) mais un scintillement de petites touches colorées, une pixellisation de sa peinture. La voûte impose son violet en complément de la pierre au soleil, l’ombre sur le mur opposé n’est plus un contraste de brun mais un voile de mauve, et la berge n’étire plus des touches beiges, et mêle des points de bleu et de rouge à la texture du sol.

La fascination ne porte plus sur la matière lourde et solaire de l’architecture mais sur l’éclat coloré des feuillages enserrés sous la voûte de l’arche. Deux autres tableaux nous délivrent ce même motif avec la même facture à une heure différente de la journée ; le peintre s’est à peine déplacé pour que l’ombre de la voûte change de côté et reste en contraste avec la pile du pont complètement baignée de soleil. La sensibilité Impressionniste, avec ses variations au gré de la lumière, est ici complète.

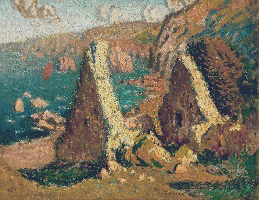

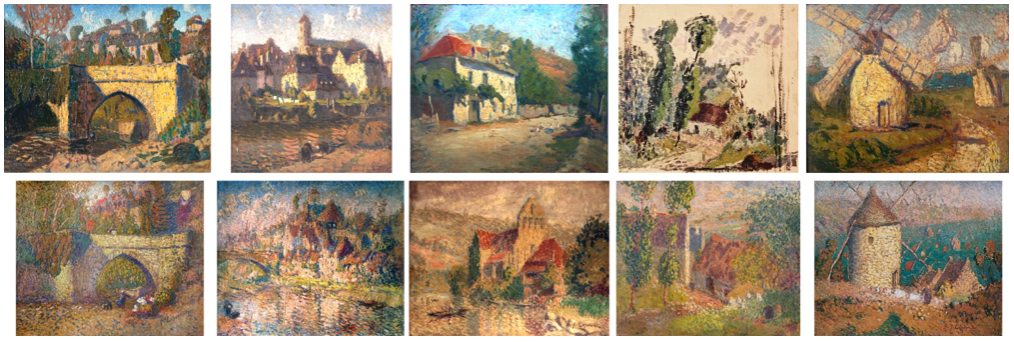

Toute l’œuvre participe à la même évolution. Les Ponts de 1905 et 1909 entrainent dans leurs couleurs les vues de la petite cité d’Argentat, les diverses constructions de Corrèze avec les côteaux en arrière-plan, ou la petite grange au tournant du chemin ; les moulins de Bretagne déclinent le même partage aux mêmes années. Les touches longues de pigments doucement bruns peuvent même participer aux reflets de l’eau dans le registre du premier pont, tandis que la palette enlumine le second où la lumière apporte souvent une teinte mauve aux toitures.

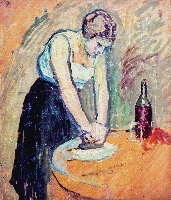

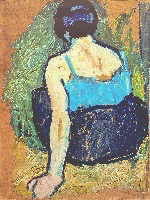

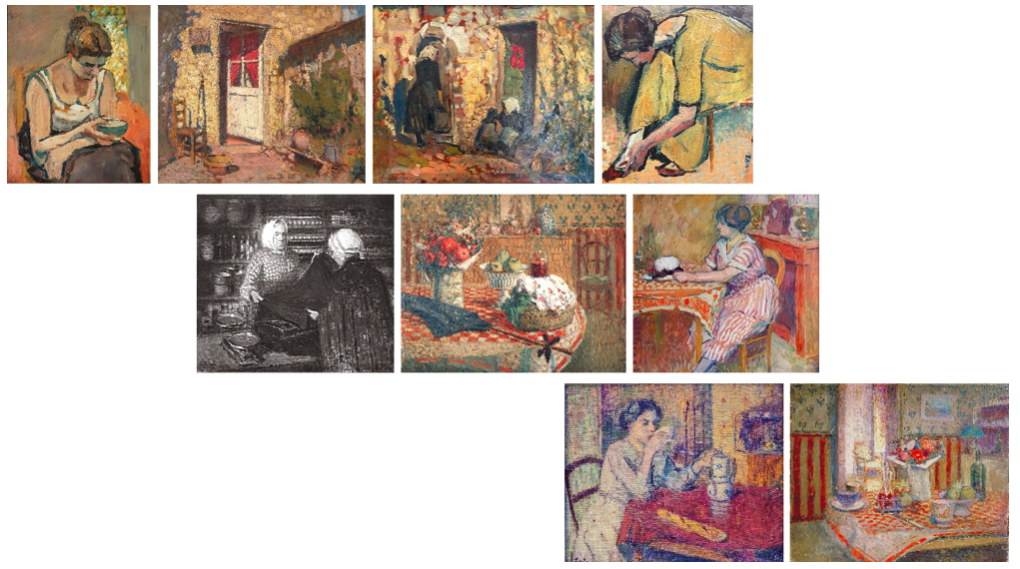

Lépine poursuit avec les figures la transformation constatée dans ses paysages. Les bras de la Femme au bol peuvent rappeler la texture de certains chemins, et le bleu assourdi du bol et des tracés est identique à celui qui limite l’ombre et la lumière.

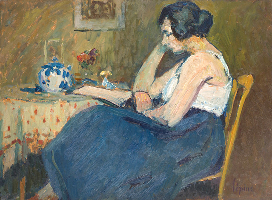

Les deux Femmes sur la porte (le titre d’un envoi de 1908) se détachent sur un mur similaire à celui de la Porte au soleil de 1907. La Marchande fut exposée à la Nationale des Beaux-Arts de 1910 et reproduite au catalogue de ce Salon ; nous ne connaissons d’ailleurs que ce vieux cliché, mais nous imaginons facilement la même profusion d’éclats colorés qu’avec la Salle à manger de 1910 ou la femme assise du second registre. Un portrait de Mademoiselle Lépine se rapproche ensuite de la Salle à manger de 1914.

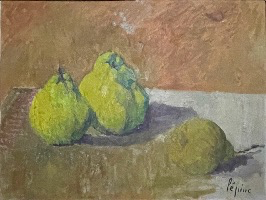

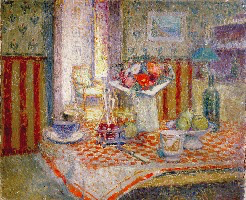

Nous venons d’entrevoir la place des Tables accompagnant les figures, un motif introduit assez tôt dans son œuvre avec les pastels d’intérieurs ou de Natures mortes, et qui a trouvé ensuite en 1908 une place importante avec la Salle à manger présentée au Salon de la Nationale des Beaux-Arts, puis à la Société des Amis des Arts de Bordeaux ; le Musée de la ville en a envisagé l’achat.

Cette Salle à manger est à la fois le complément et le contrepoint des toiles éblouissantes réalisées en 1907 : le bouquet de petites toiles éclatantes de couleur d’une part, et cette grande toile de composition si classique qu’elle nous rappelle Le Philosophe de Rembrandt ou La Nappe de Chardin.

C’est l’insertion dans la modernité d’un côté, et l’affirmation de la maîtrise traditionnelle de l’autre. Il a hésité sur le titre à donner, depuis cette Salle à manger de 1908 qu’il appelait aussi La Table, et il intitule souvent Nature morte ces tableaux de tables, ce qui nous ramène à Still life : la vie tranquille.

Deux nouveaux moments forts ont marqué un peu plus tard la carrière de Joseph Lépine. Sa Nature morte à Cabaret (Finistère), une de ses premières tables en extérieur, lui vaut un second achat de l’Etat au Salon des Indépendants de 1912 ; elle se trouve aujourd’hui au Musée de Blois.

Puis, une nouvelle Salle à manger datée de 1912 et exposée à la SNBA de 1913 est également achetée par l’Etat, et fait partie aujourd’hui du mobilier du Sénat. Quelques autres peintures datées de 1912 existent par ailleurs en collections privées : une très belle Nature morte sur la table du jardin , trois vues de La Garonne à Langon, et une de Port-sainte-Marie (en amont de Langon sur la Garonne).

Cet ensemble d’œuvres documentées ou datées constituent évidemment un pivot précieux pour le catalogue raisonné de cette période, mais marquent aussi une très remarquable évolution stylistique : La Nature morte à Cabaret , certainement brossée en 1911 pour permettre son exposition l’année suivante, tout comme la Table du jardin de 1912 en collection privée, déploient une plage d’ombre absolument rose avec un arrière-plan ensoleillé.

Le lien se fait alors avec l’une des versions de la Rue à Vannes qui présente une chaussée du même rose, en avant de l’abstraction solaire des façades du fond de la rue, et trouve alors sa place entre les deux Tables. L’allée des jardins ou la rue à Vannes se font donc roses comme la peau d’un enfant ou un nu de Renoir, et il s’agit là de l’une des évolutions les plus personnelles de Lépine : en 1908, il pense encore au bleu pour l’ombre et au jaune pour les plages de soleil, comme l’avaient déjà formalisé Goethe dans son Traité des couleurs puis le Néo-Impressionnisme, mais en 1911-1912, il remplace le bleu par le pourpre, beaucoup plus « chaud », qu’il décline du rose pâle jusqu’à l’aubergine.

En mêlant ainsi la chair et la terre, le vieux mythe de la Terre-Mère se mêle au mystère de sa peinture dans la somptueuse dualité d’avec le principe solaire.

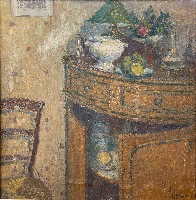

Il se forme alors au fil de ces années ce qui apparait après-coup comme un fil rouge dans la création de Lépine, et un Cycle de la Salle à manger développé de 1908 à 1916.

Nous retrouvons d’abord la Salle à manger de 1908 ; au même registre, la Nature morte au jambon, proche de 1905, joue du contraste entre le jaune vif et le fond brun, comme le premier Pont de Treignac et les paysages similaires.

Nous avons déjà présenté aussi celle de 1910, accompagnée de la Femme assise dans la salle à manger , puis celle de 1912 achetée par l’état et attribuée au Sénat. La nouvelle Salle à manger exposée en 1914, il l’appelle aussi La Porte ouverte , ce qui montre l’importance qu’il donne à cette ouverture de l’espace, l’un des marqueurs de l’évolution de la série.

Les trois dates de 1908, 1912, et 1914 sont apportées à la fois par les catalogues des Salons de l’époque, et par des inscriptions autographes de Lépine au dos de trois clichés anciens ; le tableau du Sénat est par ailleurs daté.

Avec la Salle à manger inachevée de 1916, l’un de ses chefs d’œuvres, le sol de la pièce n’est plus un simple contre-point d’obscurité, et se charge au contraire des mêmes tons charnels que l’ombre des Tables d’extérieur, tandis que la partie éclairée adopte les couleurs ensoleillées d’un jardin ; le soubassement de bois, à mi-hauteur du mur, n’est plus fait de lames verticales et séparées mais d’une nappe de touches de couleur aubergine qui transfigure la matérialité du réel, le petit tableau à l’intérieur du tableau n’est plus qu’un nuage abstrait de mauve, et la trouée de lumière vers la fenêtre déploie une sorte de Fauvisme pastellisé et lumineux où la tenture mêle le rouge et le vert, complétée d’un autre jeu de complémentaires de jaune et mauve au niveau du sol.

La subversion de la couleur réaliste déjà inaugurée en 1911 par le rose des allées ou de la rue de Cabaret ou de Vannes et le passage à l’abstraction de certains détails s’imposent : nous ne sommes plus dans la vérité de la Nature mais dans la vérité du tableau.

Si les Tables dans des jardins sont apparues peu après ses premières Salles à manger, elles sont devenues très vite son sujet de prédilection, et en faisant de la Nature l’arrière-plan de la table, Lépine a opéré une remarquable synthèse dans son œuvre. Il a été sensible très tôt à la vie tranquille des choses, meubles et objets de nos intérieurs, chargés d’attachement, ce qui constituait une approche du « mystère » qu’il recherchait.

En plaçant la Table dans le jardin ou en ouvrant la porte de la Salle à manger, il mêle l’intime de la maison avec la familiarité du jardin, il retrouve son autre fascination pour la Nature, un supplément de profondeur pour son motif, et une façon renouvelée d’exprimer la symbiose de notre humanité avec un cosmos à notre mesure.

Les derniers paysages de cette période, nous viennent toujours de Bretagne, de Corrèze, et de la Vallée de la Garonne depuis 1912 à Langon et Port-sainte-Marie.

Exposé en 1914, son Moulin sur la mer du Finistère donnée lieu à une seconde mention de Guillaume Apollinaire dans ses critiques : ‘’Nous remarquons, salle III, le Moulin sur la mer de Lépine. Les paysages qui accompagnent l’aboutissement de cette période comme Les Toits rouges ou la Maison sur la Méditerranée font éclater des pourpres chargés de garance d’une grande saturation, au moment où le rose vif chasse l’ombre de ses intérieurs.

Philippe Greig, septembre 2024