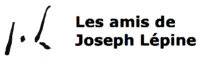

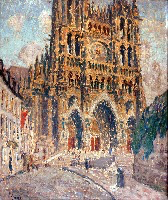

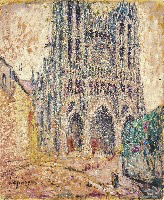

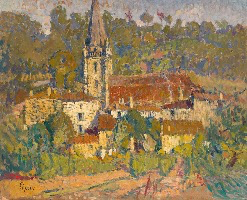

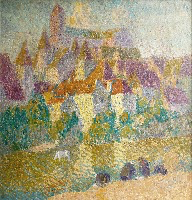

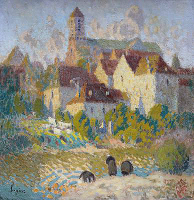

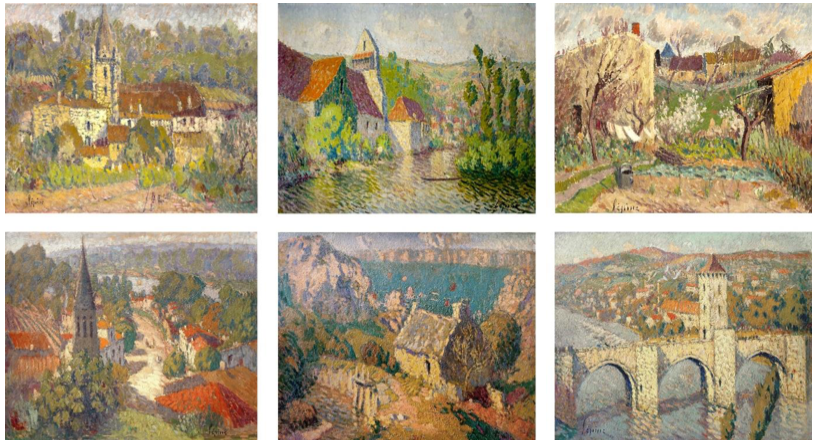

Lépine expose une Cathédrale d’Amiens au Salon de L’Atelier de 1926, en même temps qu’une dizaine d’autres peintures presque toutes consacrées au Val de Garonne.

Le sujet exige une réelle virtuosité, le résultat se fait remarquer, et le tableau est acheté par la Ville de Bordeaux pour son Musée.

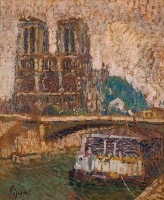

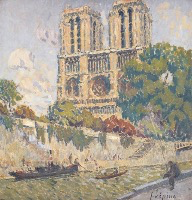

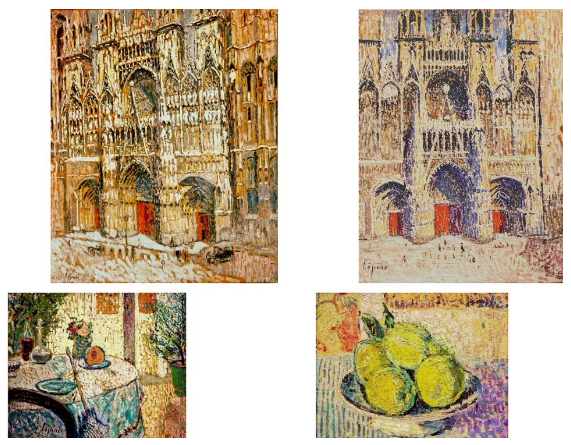

Nous connaissons aujourd’hui cinq autres tableaux consacrés à la Cathédrale d’Amiens , mais Lépine n’en fera pas de nouvel envoi, et cette version restera l’unique trait d’union entre trois envois de Notre-Dame de Paris en 1925 et 1926, et six envois de la Cathédrale de Rouen en 1927 et 1928.

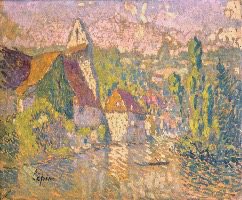

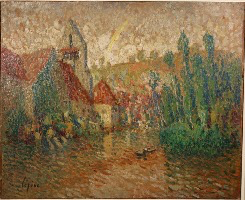

Il faut constater qu’Amiens n’a pas changé profondément la façon de peindre de Lépine, et c’est bien à Rouen qu’on le voit affronter le fantôme tutélaire de Claude Monet, réussir cette confrontation, et inventer un nouveau tournant dans sa facture.

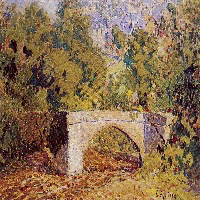

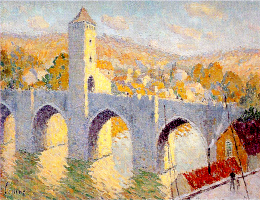

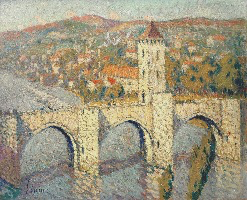

Les premières versions de Rouen prolongent aussi – sur toute la surface du tableau – le travail qu’il déployait déjà avec les murs ensoleillés de Bernille , du Pont Valentré de Cahors , ou de façon similaire avec la Table au melon . Cette peinture est construite avec des touches de peintures et beaucoup de ‘’réserves’’ laissant apparaitre le support, comme si une dentelle de touches de peinture claire était posée sur le support de toile ou de carton, modérant à la fois l’éclat lumineux et l’intensité de la couleur.

On voit alors le travail de Lépine répondre à cet effet avec l’introduction d’une couche de préparation de couleur sableuse très claire sur son support : les interstices vierges des réserves perdent leur caractère éteint, et cette transformation du fond ‘’met en lumière’’ la force des pigments, libère l’éclat, et apporte une respiration nouvelle à la peinture, comme le silence entre les notes de musique. Tous les grands coloristes ont cherché à faire monter la saturation de leurs pigments sans rien perdre de la lumière, voulant allier ainsi l’intensité à l’éclat : cette recherche a commencé à Vannes, Treignac, et Antibes, et Lépine a trouvé son aboutissement à Rouen !

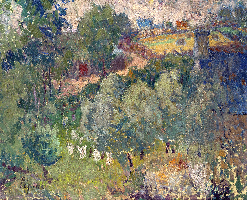

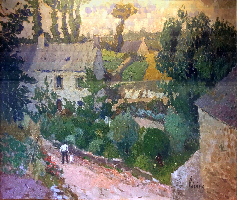

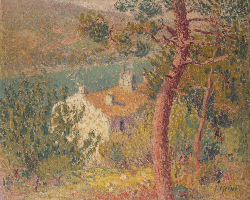

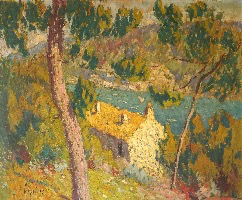

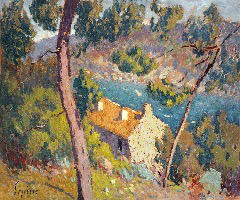

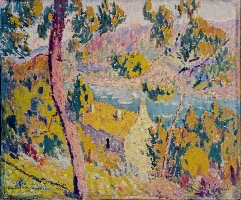

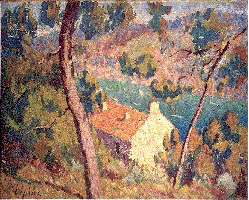

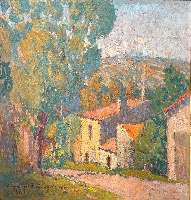

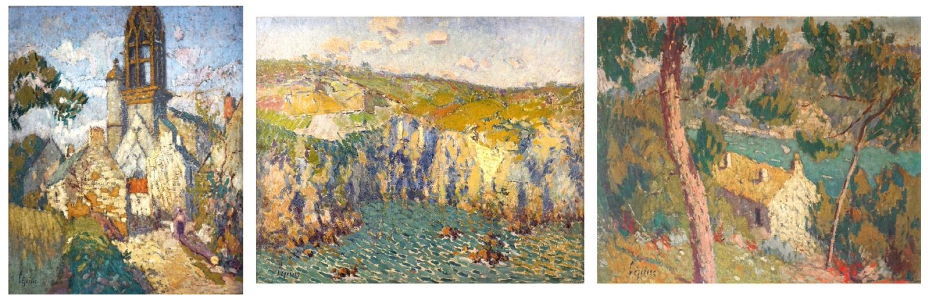

La période ouverte par les Cathédrales est aussi celle de Baurech et de Cambes , celle des nombreux paysages ramenés des villages bordant la Garonne, puis de nouveau de Bretagne, et d’un petit retour sur la Côte d’Azur autour de Cavalaire ; avec des peintures de 1928 ou 1930, au retour de Rouen, très différentes de celles de 1925 ou 1926.

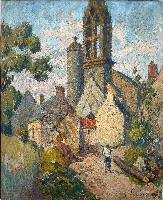

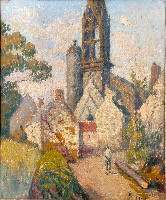

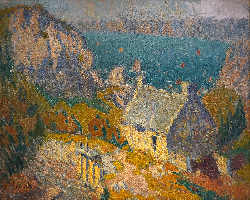

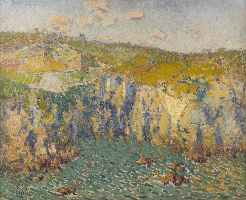

A Baurech ou Cambes, deux temps très séparés marquent ce changement. Au Finistère, l’évolution se fait en accéléré avec l’Eglise d’Esquibien exposée au Salon de L’Atelier de 1928, qui développe déjà sa recherche sur la matière abstraite des murs, mais sans couche de préparation, et les Falaises à Beuzec où l’on retrouve la même texture, la même lumière, et l’abstraction complète d’une falaise fractale, avec sa lumineuse sous-couche, l’année suivante. La même facture se retrouve d’emblée avec la Maison au-dessus de la Méditerranée à Cavalaire , la même année, dans le même élan.

L’évolution de ce travail rejoint son ancienne fascination pour les vieux murs brûlés par le soleil, un intérêt qui a pris encore plus d’acuité depuis sa confrontation à la façade de Rouen. Cela l’a conduit, autour de 1930, à des motifs où des murs sans aucune ouverture donnent prétexte à un travail de peinture à la limite de l’abstraction monochrome : il aime les traiter avec une intense suggestion tactile qui ramène aux impressions archaïques de chaleur et d’attachement, tout en exprimant un ascétisme chargé de mystère pouvant rejoindre la peinture de Morandi.

Au cœur de ces quelques années, probablement autour de 1928 même si ce millésime n’a pas l’assurance d’une certitude, une Notre- Dame de Paris de face, avec la Seine et une Nature morte à Verdelais partagent la même réunion de l’intensité et de l’éclat.

Avec la Nature morte , la table dans le jardin nous offre ses fleurs et ses fruits, Lépine nous parle de l’intimité et nous retrouvons le sentiment de sécurité et de bien-être. Cette peinture qui nous parait tellement simple et naturelle ne respecte pourtant ni les règles de la perspective, ni la représentation fidèle et réaliste des couleurs.

Nous voyons le dessus de la table comme si nous étions en surplomb avec une vue légèrement plongeante, ce qui donne à la nappe à carreaux rouges son bel ovale généreux. Le plateau de la table se redresse donc en avant en un léger rabattement vers nous, mais nul raccourci ou déformation résultant de l’observation en vue plongeante ne vient modifier l’espace ou les divers accessoires disposés sur la table, créant une coexistence des points de vue qui pourtant ne nous choque pas, que nous ne remarquons même pas.

La poésie du tableau est sans doute liée à cet irrespect particulier des règles de la perspective… qui se trouve largement présent dans la peinture moderne, après avoir été une représentation habituelle des primitifs, et en restant un procédé naturel du dessin des enfants ; l’effet produit ramène donc des impressions très archaïques, et le désir de bien-être et d’attachement opère pour cela la subversion de la perspective par l’affect.

Le vert dans l’ombre de la nappe rouge, ou le mauve mêlé au sable de l’allée nous montre que le jeu des complémentaires apporte par ailleurs pour notre plaisir sensoriel un irrespect tranquille du réalisme des couleurs. La Notre-Dame qui fait vibrer la même palette transfigure la géométrie de son architecture et nous transporte dans un éblouissement similaire.

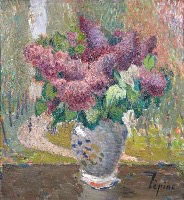

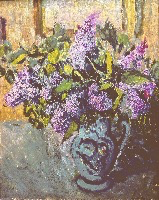

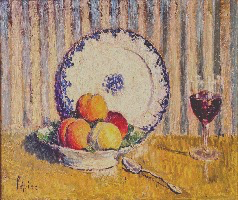

La Nature morte à Verdelais ne reste pas un motif isolé, et si nous ne trouvons pas autant de Tables qu’au début des années 1920, elles restent un incontournable de son œuvre. Le Bouquet de lilas fait l’objet d’un envoi en 1928, et deux versions ont une facture qui pourrait s’accorder à cette période de l’œuvre, même si aucune preuve tangible ne peut encore confirmer cette place. Les Pêches [avec le verre de vin] , en offrant la trace de leur envoi au Salon de L’Atelier de 1931, apportent non seulement la certitude de leur place dans l’œuvre, mais aussi du moment où Lépine introduit une petite modification dans sa facture des Natures mortes : un reflet très discret des porcelaines ou des verreries sur le dessus des meubles, et la place prise par ce choix des Intérieurs ; nous retrouvons aussitôt un tel reflet devant la Coupe de fruits [accompagnée] du linge de table.

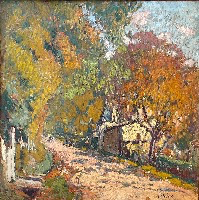

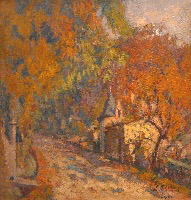

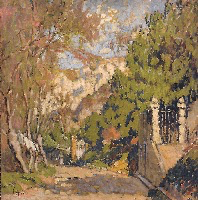

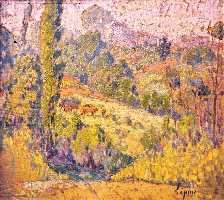

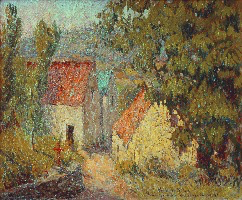

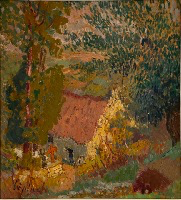

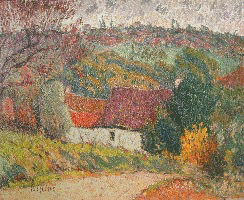

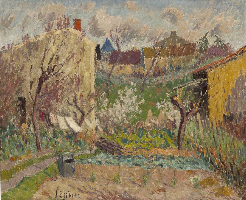

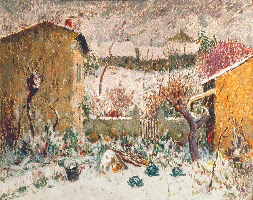

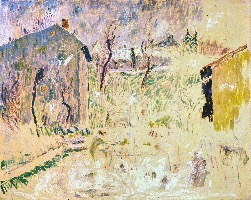

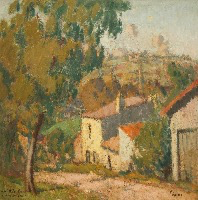

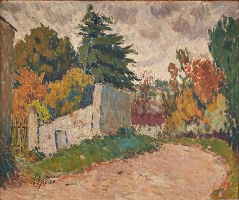

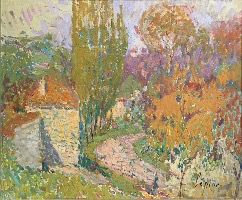

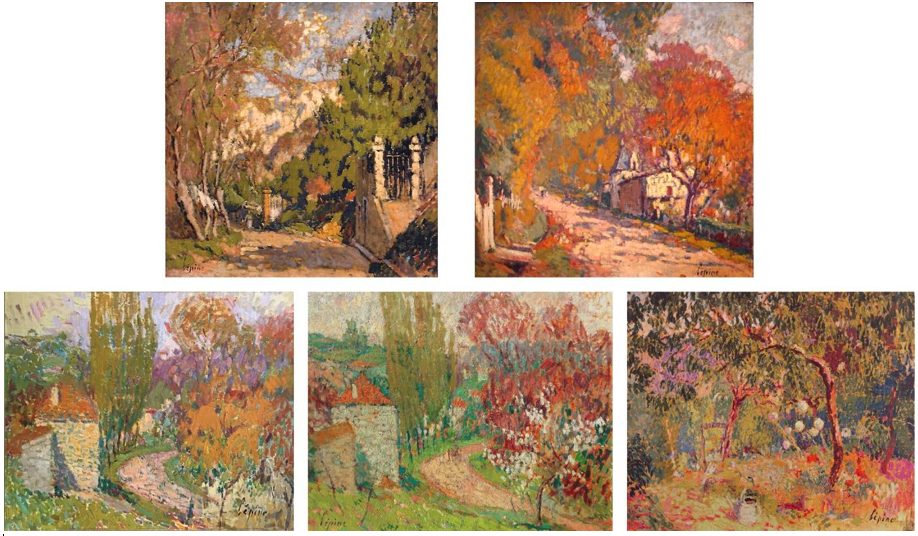

L’Automne et le Printemps à Verdelais forment un véritable diptyque peint en 1931, et le Printemps est exposé à L’Atelier en 1932 ; le tournant du chemin peut nous conduire à des associations réalistes de lieux de notre histoire, ou à une rêverie symbolique sur l’avenir chargé de mystère ; un mur totalement aveugle, comme à Bernille ou à Cavalaire, occupe le côté gauche, tandis qu’un paysagisme abstrait occupe toute la moitié droite : ce motif qui peut paraitre banal est étonnant…

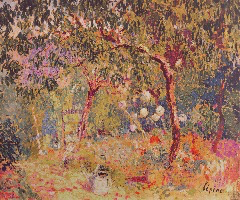

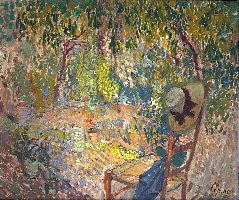

Avec la Chaise et arrosoir dans le jardin nous sommes de nouveau partagés entre le regard réaliste sur des objets auxquels nous sommes attachés et la méditation panthéiste que la Nature et la couleur peuvent nous inspirer.

Philippe Greig, octobre 2024