L’année 1933 est d’abord pour Lépine un tournant de son existence, marquée par le décès de sa mère à l’âge de 94 ans.

Mais cette année apporte aussi dissensions et crise dans le petit monde des peintres bordelais : Le groupe de L’Atelier s’étant donné pour président François Roganeau, ancien Prix de Rome et Directeur de la très académique Ecole des Beaux-Arts, Joseph Lépine fait alors partie des membres démissionnaires. Sa figure émerge de plus en plus à Bordeaux, la critique le distingue nettement, et les jeunes peintres le tiennent dans la plus haute estime. Cette sympathie grandissante de la jeune génération l’amène à adhérer deux années à leur association et à leur Salon, avant de contribuer à la création du groupe nouveau de L’Œuvre.

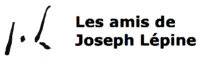

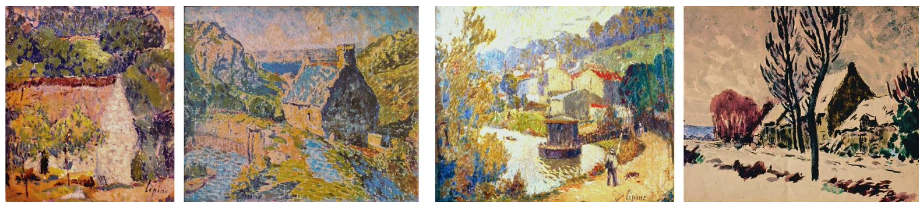

Il accompagne cette période d’un choix de lieux nouveaux pour planter son chevalet : les rives de la Dordogne autour de Branne, avec son pont métallique, son double clocher, et les petits villages voisins ; mais il continue aussi de peindre au long de la Garonne, de Verdelais et Baurech jusqu’à Bordeaux ; on trouve même deux esquisses de Baurech et une de Branne sur le même feuillet d’esquisses.

De 1933 à 1935, Lépine effectue sept envois de Branne et ses alentours. On voit combien ces peintures déploient une assez belle homogénéité, bénéficient de la couche claire de préparation, et portent la signature en minuscules. Le traitement pictural du pont métallique révèle une remarquable virtuosité et, de l’autre côté du pont, La Dordogne à Saint-Sulpice-de-Faleyrens nous offre une ombre des arbres qui déverse jusqu’au chemin une incroyable cascade de touches bleues, vertes, et d’un rose soutenu…

L’un des Baurech les plus tardifs porte la trace de son exposition à L’Œuvre de 1936, et La Garonne à Baurech , une petite peinture avec un ciel superbe, a été exposée l’année précédente au même Salon. On note encore dix envois de Verdelais de 1933 à 1937, et le Paysage près de Verdelais du Musée de Bordeaux résulte d’un achat de la Ville à Lépine en 1939.

Cette route de Verdelais, Baurech, Cambes et Cénac aboutit à Bordeaux au niveau de la Vue des quais de Bordeaux à Saint-Michel dont une version a fait l’objet du dernier achat de l’Etat au peintre, en 1941, affectée ensuite au Musée de Libourne.

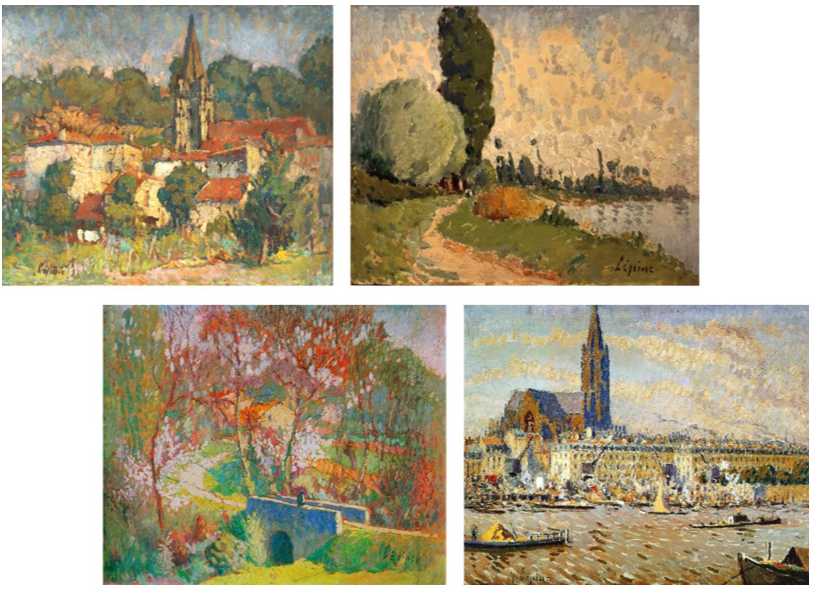

On sait que Lépine peignait vite, il faisait parfois de petites études, et il détruisait parfois des peintures en réutilisant les même cartons ; il réservait les toiles pour ses œuvres les plus grandes et les plus achevées ; et en ce début des années 1930 on a l’impression qu’il peint passionnément et de tous les côtés. On a vu qu’il diversifiait ses motifs et on constate aussi, sans surprise, qu’il s’illustre toujours dans le registre des Natures mortes et des Tables ; si elles sont beaucoup moins nombreuses dans ses envois depuis 1925, elles n’en restent pas moins les œuvres auxquelles Lépine attache le plus grand prix.

Nous avions noté une évolution sensible avec Les Pêches [et le verre de vin] de son envoi à L’Atelier de 1931 : nous retrouvons ici les même caractères et seules les traces des envois permettent de fixer une date à un tableau… Une grande composition brillante et très colorée peut trouver une place entre l’envoi de 1931 et La Coupe de fruits qui est probablement celle de 1935 à L’Œuvre ; Nature morte, les poires réunit de nouveau une coupe de fruits et du linge de table et pourrait être l’envoi de 1938.

La Coupe de fruits inachevée est révélatrice du travail du peintre : On voit nettement la sous-couche sableuse, maigre et absorbante, puis les premiers apports de tons discrets riches en terre et en gris qui installent un jeu de valeurs plus encore qu’un climat coloré, et sur lequel Lépine déploie au final le jeu saturé des véritables couleurs.

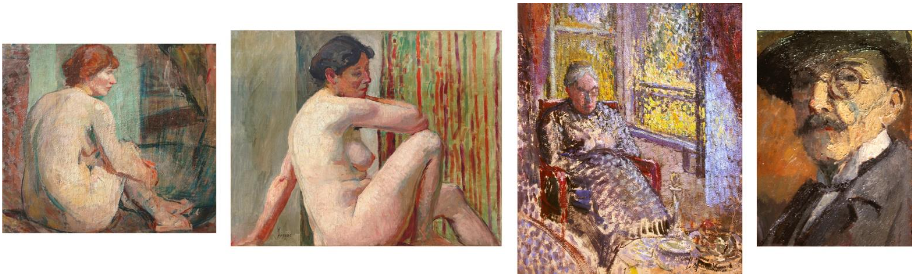

La profusion de ces années 1930 s’est élargie à tous les domaines, et la plus grande surprise est celle de l’envoi d’un Nu au Salon des Indépendants de Bordeaux, le seul envoi sur ce thème de toute sa carrière ! Si nous n’avons pas retrouvé cet envoi précis de 1933, nous connaissons quatre toiles de Nus de cette période, la Femme nue offerte par René Muñoz au Musée de Bordeaux, ainsi que trois autres, graves et somptueuses à la fois.

Quelques figures ont donné lieu à des envois en 1933 et 1934, puis 1937 ; le portrait de Melle Lépine devant sa fenêtre fait partie des plus tardives, autour de 1937 à 1939, assez vite suivi du pastel également consacré à sa sœur. Son petit Autoportrait apparait à la même époque.

Plusieurs déplacements sont également à noter au cours de ces quelques années : Les paysages les plus clairs ramenés du Finistère comme la maison A Toulbroëna ou La Maison de l’écluse sur la baie du Pouldu prolongent la peinture de L’Arbre et le hameau , de 1931, et si le dernier séjour breton de Lépine n’est pas clairement fixé, il ne parait pas pouvoir dépasser 1934 ou 1935.

Le Paysage près de Meudon exposé au Salon de l’Œuvre de 1936, et la Neige en Seine-et-Oise dont l’aquarelle est réalisée durant l’hiver 1937, permettent de constater que Lépine a effectué aussi plusieurs séjours dans la région parisienne ; Il en fera quelques autres jusqu’à son départ final dans la capitale.

Deux envois permettent d’envisager autour de 1935 un nouveau passage à Cahors et Albi. Et deux dessins à la plume de Corrèze tracés au dos d’un faire-part de mariage et d’une page de calendrier imposent aussi en 1935 un retour dans cette région ; les œuvres connues et l’examen des envois donnent à penser que Lépine n’en a ramené que très peu de peintures, ou seulement des dessins ayant alimenté ensuite son beau travail de gravure sur des paysages de ce terroir.

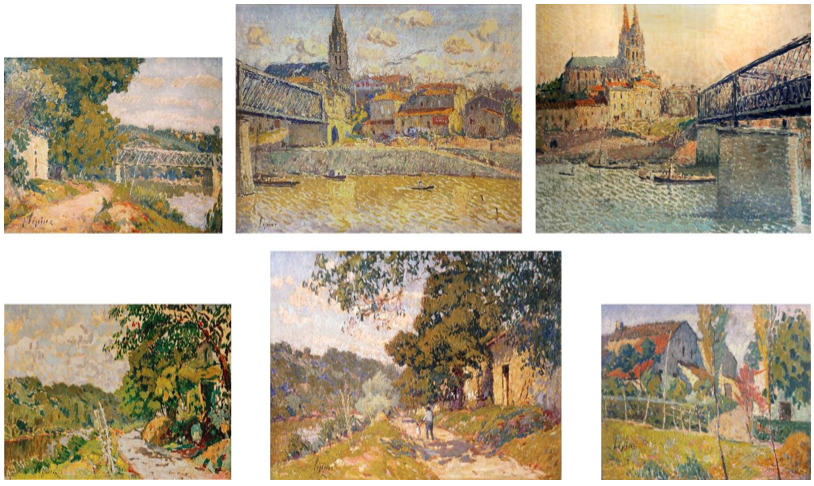

Le dernier grand lieu d’inspiration de Lépine dans le bordelais fut ensuite Saint-André-de-Cubzac , un village à peine plus en aval que Branne le long de la Dordogne.

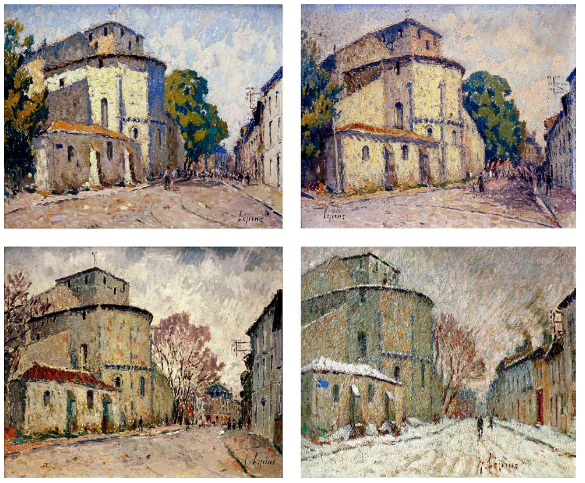

Le beau chevet de son église a fixé son attention ; une petite ébauche laissée en l’état, non signée, révèle peut-être sa première intention : un équilibre de masses et de couleurs est sensible, et le dépouillement du chevet serti sur le feuillage offre une austérité du sujet mêlée à la subtile sensorialité de sa matière.

Lépine a développé ce motif aux quatre saisons, avec toutes les lumières, constituant une très remarquable série Impressionniste.

Aucun de ces tableaux n’a pu être exposé avant que la guerre ne mette en quasi-arrêt les manifestations artistiques, c’est donc en 1939 et 1940, peut-être jusqu’en 1941, qu’il a développé ce travail ; ses dernières.

René Muñoz a raconté le passage à Bordeaux du peintre Anders Osterlind et la force de sa conviction : « Mais c’est à Paris qu’est votre place ! » Membre titulaire au Salon des Tuileries, c’est certainement Osterlind qui introduit Lépine à ce Salon, dès 1939, ainsi qu’à la Galerie de Madame Bourdon où il fait partie des peintres permanents avec Georges d’Espagnat, Othon Friesz, ou Abel Bertram.

Une toile de Saint-Gervais exposée au Salon unique des diverses Sociétés de peintres bordelais de 1941, donc peinte en 1940 ou 1941, est à la fois la marque de l’un des petits séjours parisiens de Lépine, et la première trace objective des peintures parisiennes de la fin de son œuvre.

Une nouvelle transformation de sa signature, un retour à la Majuscule, attire alors l’attention pour l’établissement de la chronologie finale de l’œuvre. La Vue des quais de Bordeaux à Saint-Michel achetée par l’Etat en 1941, certainement peinte en 1939 ou 1940, et la très belle série Impressionniste réalisée à Saint-André-de-Cubzac à la même période, sont toutes signées en minuscules. Les tableaux de Saint- Gervais, vue depuis les quais marquent la césure : nous venons d’évoquer la première version exposée en 1941, et les tableaux connus de cette série sont pour moitié signés avec minuscules et pour moitié avec la nouvelle Majuscule souple et ouverte ; autour de 1941 se fait donc la petite modification de la signature qui nous aide à mieux observer la fin de l’œuvre.

Sa correspondance montre qu’à la fin de 1942, Lépine reprend une dernière fois le train de Paris, à l’âge de 75 ans. Il s’installe dans un hôtel de l’Ile Saint-Louis, tout près de lieux qu’il aime. Nous connaissons déjà la suite : il peint avec acharnement dans un isolement presque complet, jusqu’à son hospitalisation de mars 1943.