Agé de cinquante ans en 1917, au cœur de la Grande guerre, Lépine se trouve à Antibes au milieu de sa carrière de peintre : il a tracé 25 ans plus tôt ses premiers croquis, et il posera 25 ans plus tard ses dernières touches.

Les Salons de peinture avaient fonctionné normalement en 1914, l’Allemagne n’ayant déclaré la guerre que le 3 août ; La Salle à manger, la porte ouverte et une Table dans un jardin furent les derniers envois de Lépine.

Tout s’interrompt ensuite pour quatre ans, et ne reprendra que très lentement en 1919 et 1920. Lépine poursuit son travail de peinture avec l’éclat de la couleur et l’austérité du quotidien ; sa ténacité aboutit au bouquet final du Cycle de la Salle à manger et aux paysages chargés jusqu’à l’excès du rouge de la garance, autour de 1916.

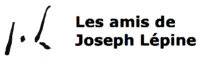

Nous pourrions rester désorientés dans son œuvre à partir de là, mais un ensemble de peintures du fort d’Antibes fixent le repère de 1917. Cette masse de pierre souvent baignée de soleil, et la possibilité de l’enserrer avec les arbres du littoral a tout pour le séduire : sa création sur ce motif est riche, foisonnante mais enchevêtrée.

Nous en connaissons quinze tableaux qui peuvent se regrouper par affinités de facture ou de points de vue : le fort dans sa rectitude, mais habillé de couples de couleurs complémentaires fastueux, et avec plus ou moins de rochers dans l’avant – plan ;

l’introduction d’une végétation exubérante traitée par un tohu-bohu très pastillé ; puis l’apport d’une petite maison chargée du contre-point de son toit rouge vif… Des études juste mises en place, à côté d’œuvres très abouties.

Trois sont datés, chose rare, et tous les trois de cette année-pivot de 1917 ; ils appartiennent aux trois sous-groupes différents et font comme une ponctuation réunissant au même millésime cet ensemble très varié ; la datation insistante impose de voir cette création dispersée comme un moment homogène.

Ce sont alors ses envois qui nous interrogent : pas un seul en 1919 et 1920 (il est vrai qu’il n’y a de place que pour trois envois par an ces deux années-là !), et 7 envois par la suite, distillés jusqu’à dix ans après avoir été brossés… On imagine le désir du peintre voulant révéler à la fois ses travaux récents, mais aussi quelques-uns de la période recluse du conflit. Et autour de 1917 l’évolution de sa signature (avec Majuscule jusque-là et toute en minuscule ensuite, mais plus souvent apposée avant une exposition qu’au moment de sa réalisation) ajoute cette difficulté à l’établissement de la chronologie dans l’œuvre de cette période.

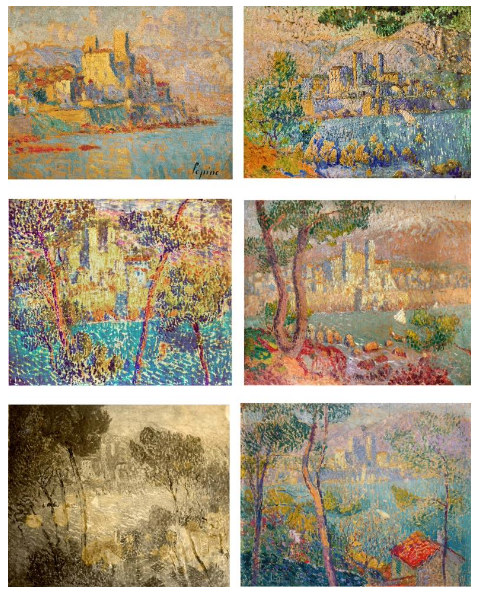

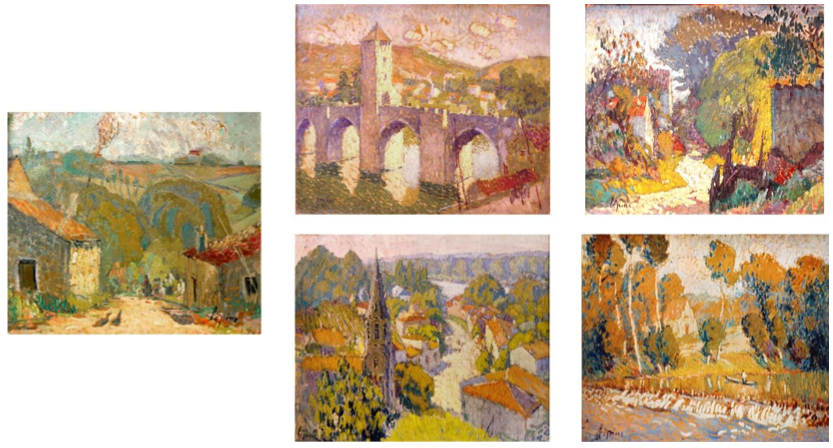

En même temps que les vues d’Antibes, nous trouvons quelques autres motifs de la même région comme les ponts de Cagnes ou de Sospel, la baie de Menton, ou quelques Maisons sur la Côte d’Azur ; des tableaux de la Creuse, dont deux datés de 1917 et un de 1918, se mêlent aussi à cet ensemble où nous pouvons observer les correspondances.

Au premier registre, avec la Méditerranée au fond, on voit la Maison sous les pins et les orangers, son sol est débordant de garance, la signature comporte la majuscule, et nous pouvons vraiment dire circa .1916. Elle est entourée d’une Vue d’Antibes et d’un Pont de Cagnes où éclate encore le feu de la garance, puis d’un Pont de Sospel.

Nous retrouvons au second registre la Maison sur la Méditerranée : elle n’est plus aussi fauve, elle offre sur toute sa surface l’éclat de petites touches colorées plus serrées qu’en 1916, et sa facture est absolument similaire à une autre Maison dominant une crique, ou à la belle vue de La baie d’Antibes, harmonie rose datée de 1917. Une vue de la Vallée de la Creuse datée aussi de 1917 fait jouer les couleurs complémentaires d’un paysage qui frôle l’abstraction. Le glissement vers l’abstrait de certains éléments, déjà noté dans la Salle à manger inachevée de 1916, se retrouve ici avec le paysage qui entoure la Maison, et avec l’Antibes rose où les maisons de part et d’autre du fort deviennent de simples taches colorées en s’approchant du cadre.

La suite de son œuvre va se trouver documentée autour de Langon et Verdelais dès 1920, les envois du Midi de 1921 à 1923 ou 24 sont certainement des peintures réalisées pendant la fin de la guerre.

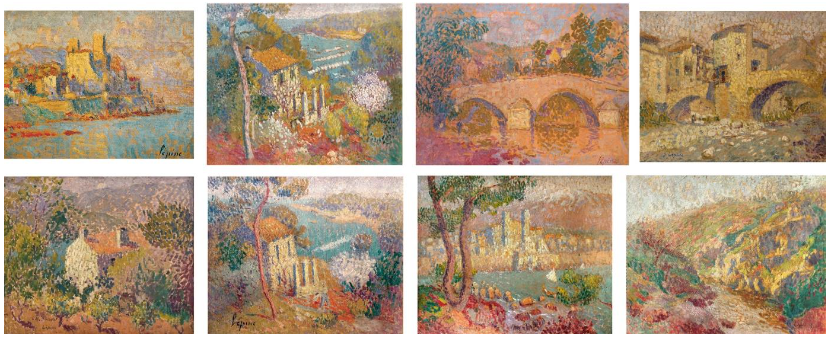

Comme en 1912, ses tableaux de Langon se mêlent à quelques autres brossés en Lot-et-Garonne, mais aussi à Verdelais, à peine plus bas sur la vallée de la Garonne. Le fleuve va continuer à l’inspirer peu à peu tout au long de la rive droite jusqu’à Bordeaux, et jusqu’au milieu des années 1930. Verdelais a pu être un lieu de résidence au début de cette longue étape ; il faut noter par ailleurs la même silhouette de jardinier qui fait le lien entre la Maison sur la Méditerranée et le Portail au printemps à Verdelais.

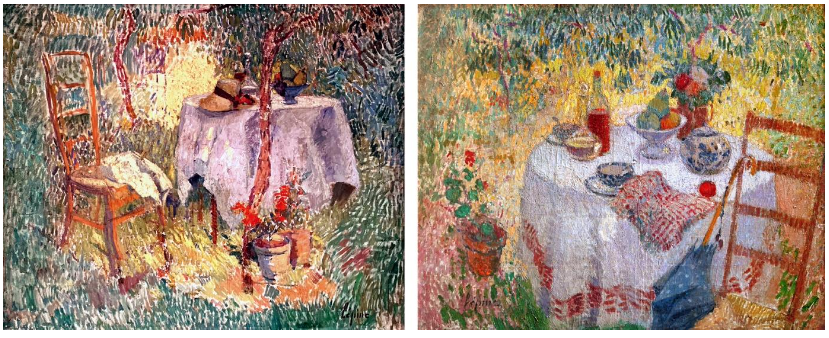

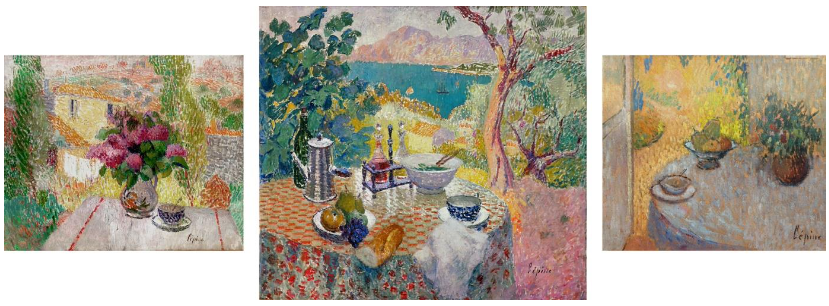

Si le Val de Garonne domine alors le paysage, les Tables dans la nature prennent une place encore plus importante et s’imposent désormais comme sujet central de l’œuvre de Lépine ; certaines ont sans nul doute été dressées et peintes à Verdelais.

Précédé en 1921 par un premier envoi de Table à l’ombre à L’Atelier, Nature morte sur la table du jardin a probablement été exposée l’année suivante au même Salon. Les Pêches et bouquet à la fenêtre ont une mise en scène très différente mais exactement la même facture. A l’ombre est exposée au Salon de la Sté Nationale des Beaux-Arts de 1923, reproduite au Catalogue de ce Salon, et on en connait aussi une étude. Puis La Table devant la maison, avec la même entrée discrète et mystérieuse, est exposée successivement en 1923 et 1925.

Cet ensemble est remarquablement homogène : les bouquets ronds présentent tous une fleur superbe et frontale traité avec un dégradé de rose absolument reconnaissable ; l’ombre des coupes ou des vases forme une véritable petite auréole sombre autour de leur base (ce qui est vrai depuis les Tables en extérieur de 1912, et se termine avec cette série) ; on remarque aussi la forte matière de la nappe, et naturellement l es signatures avec minuscules.

Deux grandes toiles méritent une attention particulière. Elles se répondent comme deux panneaux d’un diptyque, toutes les deux nous offrent comme un giron ensoleillé dans la Nature, et toutes les deux réveillent le sensoriel et l’intime. La première se présente de façon classique, comme celle de la Salle à manger de 1908 ; mais un arbuste organise la profondeur en traversant la Table, comme une transgression de Degas. La seconde offre à l’inverse le rabattement vers nous de son plateau, comme le font les Primitifs ou les dessins d’enfants, comme le développait de son côté Bonnard, son exact contemporain ; on retrouve sur cette table l’ombre de la coupe des années 1920 à 1923.

La chronologie des Tables se fait ensuite moins précise mais il s’agit toujours de la même tranche de l’œuvre : après Antibes et toutes les Tables que nous venons d’évoquer, et avant les Cathédrales.

Probablement peinte ‘’vers le milieu’’ des années 1920, la grande Table devant la baie de Saint-Tropez soulève par exemple de multiples questions : S’agit-il de La table devant l’Esterel , l’unique envoi de Lépine au Salon de 1924 à la Nationale. des Beaux-Arts (aucun argument positif ou négatif n’apportant la réponse) ? Est-ce alors le témoignage d’un nouveau passage sur la Côte ? Le très grand format du tableau excluant sa peinture sur chevalet en plein air, la réalisation finale a-t-elle eu lieu sur place, ou de retour chez lui avec un ensemble d’études dont nous connaissons quelques exemples ?

Nous avons quelques questions similaires pour le Bouquet de lilas sur une table , ou pour La Table bleue dont nous ignorons précisément le moment et l’endroit de leur création. On peut attirer l’attention sur le rabattement vers le spectateur du plateau de la table rentré dans les habitudes du peintre ; La Table bleue donne à cette expression une force et une saveur exceptionnelles.

En même temps que les Tables que nous venons d’évoquer, ce sont des paysages de Verdelais que nous livre Lépine : il nous offre une charrette au tournant d’un chemin, un jardin potager entre deux maisons, ou Bernille , ce très-pauvre lieu-dit de la commune qu’il transfigure en haut-lieu de sa création.

Il semble alors délaisser ses autres terroirs de prédilection, mais il reprend pourtant très vite quelques déplacements puisqu’il ramène des tableaux du pont Valentré de Cahors en 1923, et en 1924 ou 25 il commence à poser son chevalet à Cambes (avec un premier envoi en 1926). Bernille, la Charrette à Verdelais, Valentré ou Cambes nous apportent la même facture lumineuse et dorée, dans une quête solaire qui préfigure Rouen.

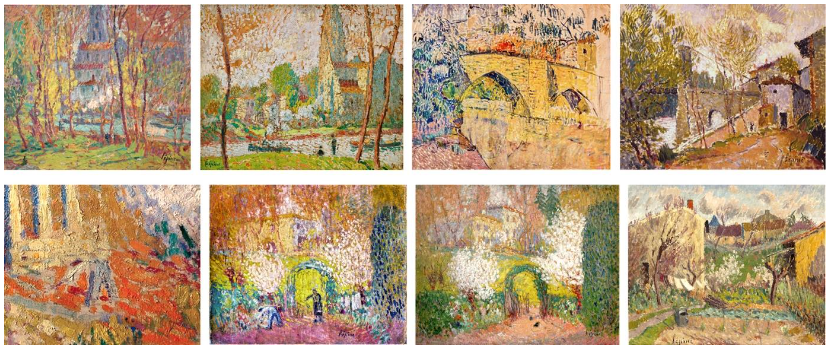

Autour de 1923, Lépine fait aussi un passage en Bretagne, dont il ramène une Eglise près d’Audierne (probablement l’une des premières versions de Saint-Tugen ), et en Corrèze où il retrouve les Vieilles maisons à Croizie. Autour de 1925 nous assistons à ses premiers envois de Baurech qu’il développera ensuite avec passion jusqu’en 1937, de nouvelles Maisons à Croizie , et un remarquable aboutissement pour Saint-Tugen.

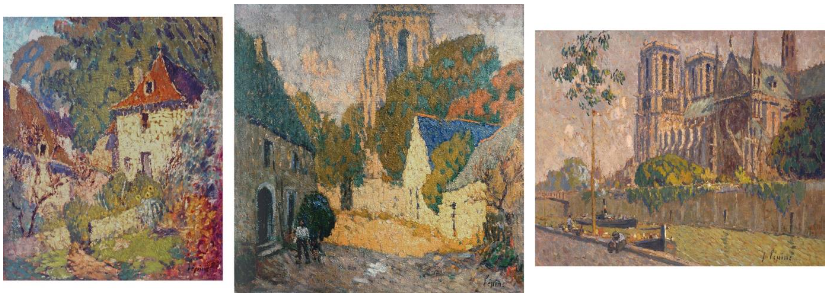

C’est aussi le moment où Lépine fait un séjour à Paris : à l’exception des quelques tableaux que nous avons indiqués au début du siècle, Le Pont-Neuf en particulier, Paris se trouvait absent de son œuvre… Il peint à la fois éloigné de la ville avec La Seine près de Saint-Cloud ou Le bras de Seine au Bas-Meudon (deux envois de 1925) et au cœur de la capitale à Notre-Dame de Paris le matin…

La peinture a peut-être perdu un peu de l’enveloppement lumineux qu’elle offrait deux ou trois ans plus tôt, mais elle a étoffé sa matière : dans son Saint-Tugen, Finistère Lépine donne à la pierre une texture exceptionnelle, au sol une couleur incandescente, et aux ouvertures des murs de véritables déchirures d’ombre dans la lumière ; la convergence du travail pictural est remarquable entre son clocher et les deux tours de Notre-Dame de Paris, vue de la Seine et du transept , également des arbres, ou de la lumière sur la pierre.

Mais Paris semble réservé à l’apothéose finale, et les toiles dont nous venons de parler apparaissent comme une simple escale sur le chemin d’Amiens et de Rouen.

Philippe Greig, octobre 2024